从细微处着眼美丽乡村建设,是源于村民最质朴的生活和文化需求。在某种程度上,这些细小而微的改造,设计师期于从根本处影响乡村的基因,设计对建筑的社会意义的思考超越其形式,而对于乡村复兴的期望则在设计的实践中开始起步。

这种“软性改造与升级”可以逐渐调治“农村病”,是深度城镇化的一剂良方。何为“软性改造与升级”?“软性”相对于“硬性”而言,要求在乡村建设、城镇化过程中不能采取强制性的手段、大拆大建,防止建设对于传统村落、城镇风貌的破坏,防止对传统文化的颠覆性破坏。提倡从“软文化”“软改造”“软升级”入手,通过文化的、设计的、艺术的、科技的方式,让乡村和城镇得到提升。

乡村铺子改造

乡村铺子一般位于村口

在传统的乡村里

村口是村落和自然的分界点

有标志和分隔,交通组织,有休闲集会功能

通常村口要有棵大树

还有个亭子,村中有个广场

村边有宗祠和家庙

才能说是完整的村子

这个乡村铺的改造,

屋架采取了传统中国的木构做法,

带有皖南和婺源乡村的一些公共建筑形式,

如路亭、廊桥等。

所以这里可以算是一个

回溯到传统江南文化里的公共空间。

村民文化空间改造

这个供村民读书看报的文化空间,

是由近300年历史的祠堂附属院落改建而成。

设计师们对原有院落中的

墙面、门窗、屋架、铺地等构造

系统进行了梳理与修复。

在此基础上,

设计选择将一套回廊系统植入历史院落,

而非将旧有建筑完全封存起来。

回廊系统重塑了进入院落空间的秩序与层次,

使院落的空间划分从“一”到“多”,

确立了基本的空间使用格局:

一个可供灵活使用的

户外场地以及四处绿化院落。

回廊系统的钢结构

主要由弯折的钢板与门型钢柱构成。

弯折的动作本身使钢板变成结构,

在兼具组织排水功能的同时

也让整个结构系统产生一种轻盈、漂浮感。

村卫生院改造

很难想象

这是个从400㎡的小危楼

改造成的1400多㎡的舒适卫生院。

这座“最潮村卫生院”成为了农村的经典建筑。

窗户面积是加大的,

这种设计极有利于病人缓解心理压力。

村民社区改造

这里的房子,

原先都是泥砖结构。

通过改造,

使得房屋在住宿使用上更加便利,

解决当地人的实际生活问题。

改造后的房子,

可以在雨季采集、储存雨水。

内置的庭院,除了能养猪,

还能配合沼气产生烹饪能量,

自由转变成可使用能源!

所有的布局,

都在围绕庭院来设计,

厨房,浴室,客厅和卧室,

都被巧妙地包容在整体的设计之中。

该设计呈现了现代中国泥砖四合院的原型,

房子的整个外墙被“包裹”在一块砖屏幕上。

这不仅有助于保护泥土墙,

而且还可以遮蔽窗户和开口。

变废为宝“观景亭”改造

这座石屋位于通向村子内部的小路一侧,四周农田环绕,相对独立。建筑原状为两层,一层堆放农具,二层由于木屋架高度很低,基本处于废弃状态。改造策略是在完善基本使用功能的前提下,让这个建筑更具有开放性与公共性,可为更多的人群服务,从建筑空间与结构上,创新的同时,又具有中国传统建筑的记忆与灵魂,使其与村落、与环境相协调,融为一体。

改造后,

二层空间因屋顶的抬高留出缝隙,

空间围合感被彻底改变。

新屋顶同老墙之间的空隙使得内与外有了更多的互动:

村里祠堂、田园、山峦的景观

从不同的方向涌入内部。

有了屋顶的庇护,

在二层的公共空间,

村民可以从新的视点欣赏村子里熟悉的景观。

从材料到做法,

全部采用了在地的方式;

而承重加固等不可知之处,

则用了现代的技术和材料。

来获得一种隐形的“现代性”。

这种“以新修旧,如旧补新”的方式,

达到一种微妙的在地感和现代性的调和。

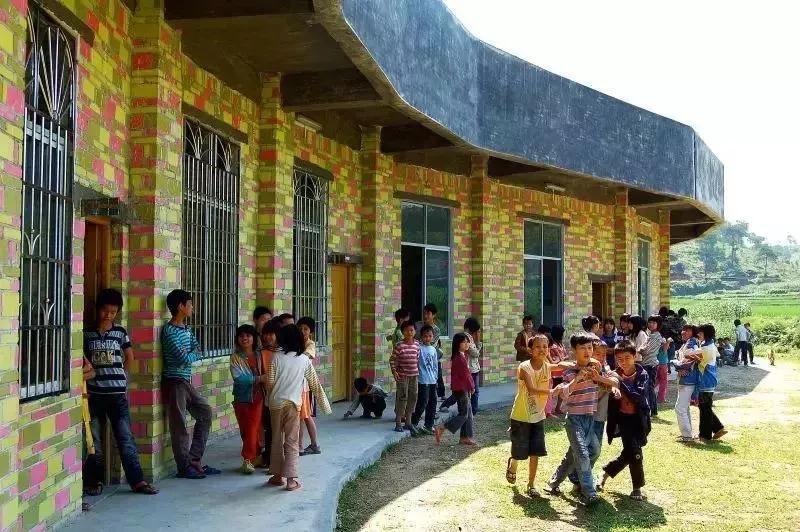

村民小学改造

设计师们为了帮助到这个贫困的村庄,

他们将学校跟农场有机地结合在了一起。

村里因为太穷了,

一直都没能用得起化肥,

而这也为有机农场的建设提供了契机!

授之以鱼不如授之以渔。

与其让村民一直被动得接受外界的帮助,

还不如给他们创造可盈利的模式,

这个与农场结合的校舍就是他们的创新之一。

村落桥梁改造

古老桥梁为新公路让位,

这在农村是最常见的事情了!

这座桥承担着为被破坏的线路提供服务的功能,

这是一条独特的环路,连接着两条河流!

虽然只是桥梁连接,

却被赋予了新的功能,

阴影下的一块面积,

被改造成了公共空间,

当地村民可以在这垂钓,

小孩也能在这玩耍。

村民厕所改造

乡村公共卫生设施建设

则是为了满足村民在平常生活和工作中就近如厕的需求。

两个公厕分别位于村口和村中小树林畔。

建筑以最基本的形态和建筑方式,

保证了在较少的资金和地域化的施工条件中

依然能呈现出简洁的现代审美。

并通过建筑形体错位的方式形成“缝隙”,

让建筑在仅有少量设备辅助情况下

依然享有保持良好通风和采光的效果。

村环境教育主题儿童乐园

在乡村建设过程中,

产生的尾料、废料,以及拆除卸的旧物,

大量堆积于场地中。

设计师用这些来“拼凑”儿童乐园。

空间上满足乡村儿童活动的需求,

材料和施工则注重低成本、低技术建设,

更深远的意义则是我们对于儿童环境教育的考虑。

看完这些案例改造,

有没有被这样的乡景吸引到?

正是这样的软性升级和改造,

慢慢地改变中国最偏远的农村面貌。

我们有理由相信,

农村可以暂时性的经济落后,

但软性升级和改造所带来的影响正在逐渐改变着它们,

让最偏远地区的人民,

享受到最先进的设计方式。

Tips

添加成功

添加失败